習慣形成のプロセスをゲームに例えるなら、これはまさに「RPGのレベル上げ」と同じです。

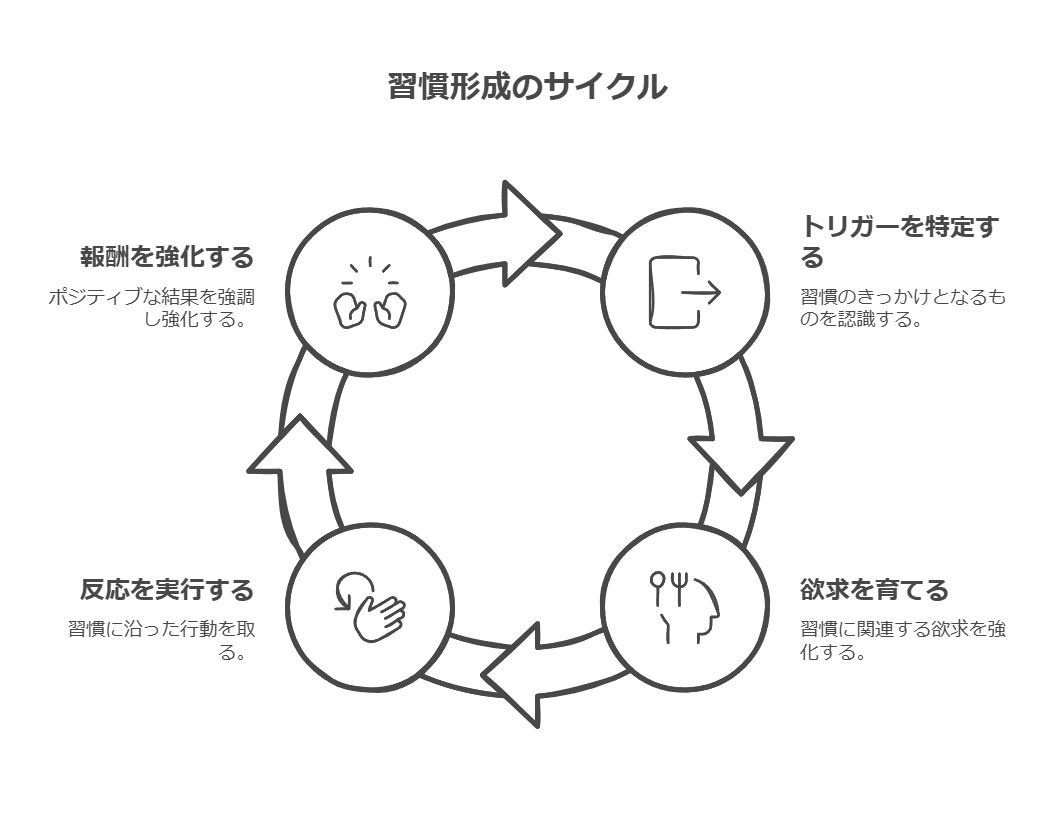

①きっかけ(クエスト受注)

ゲームでは、町のNPCが「モンスターを倒してくれ」とクエストを出してきますよね。これが習慣の「きっかけ」に相当します。例えば、読書の習慣をつけたいなら、視界に本がある=クエストが発生している状態です。だから「枕元に本を置く」ことで、いつでもクエスト受注ができるわけです。

②欲求(経験値と報酬)

RPGで敵を倒すと経験値がもらえます。それがレベルアップにつながるから、プレイヤーは何度も戦闘を繰り返しますよね。習慣も同じで、「読書すると新しい知識が増える」「筋トレすると身体が引き締まる」など、小さな達成感を得ることで続けられます。だからこそ、習慣化には「進捗を可視化する」ことが重要。日記に記録したり、チェックリストを作ったりすると、経験値を貯める感覚になります。

③反応(アクション)

ゲームのレベル上げで最も大事なのは、「とにかく戦う」こと。最初は弱い敵しか倒せなくても、繰り返すことで徐々に強くなります。習慣も同じで、いきなり「毎日100ページ読もう!」ではなく、「1ページでも読めたらOK」くらいのハードル設定が大事。最初はスライムを倒すように、簡単な行動から始めましょう。

④報酬(レベルアップ)

レベルが上がると新しいスキルを覚えたり、装備が強くなったりします。習慣も同じで、「読書を続けたら語彙が増えた」「筋トレを続けたら体型が変わった」と、目に見える変化が出てくると一気にモチベーションが上がります。だから、習慣を続けるためには、最初の「小さな成果(レベルアップ)」を早めに感じることが重要です。

まとめ

習慣形成は、まるでRPGのレベル上げのようなもの。最初は小さな敵(簡単な行動)から始め、経験値(達成感)を積み重ねて、報酬(成長)を実感することで続けられます。意志の力に頼らず、環境を整えて「自然とレベル上げしたくなる仕組み」を作るのが大切ですね!

「ジェームズ・クリアー式 複利で伸びる1つの習慣」書評

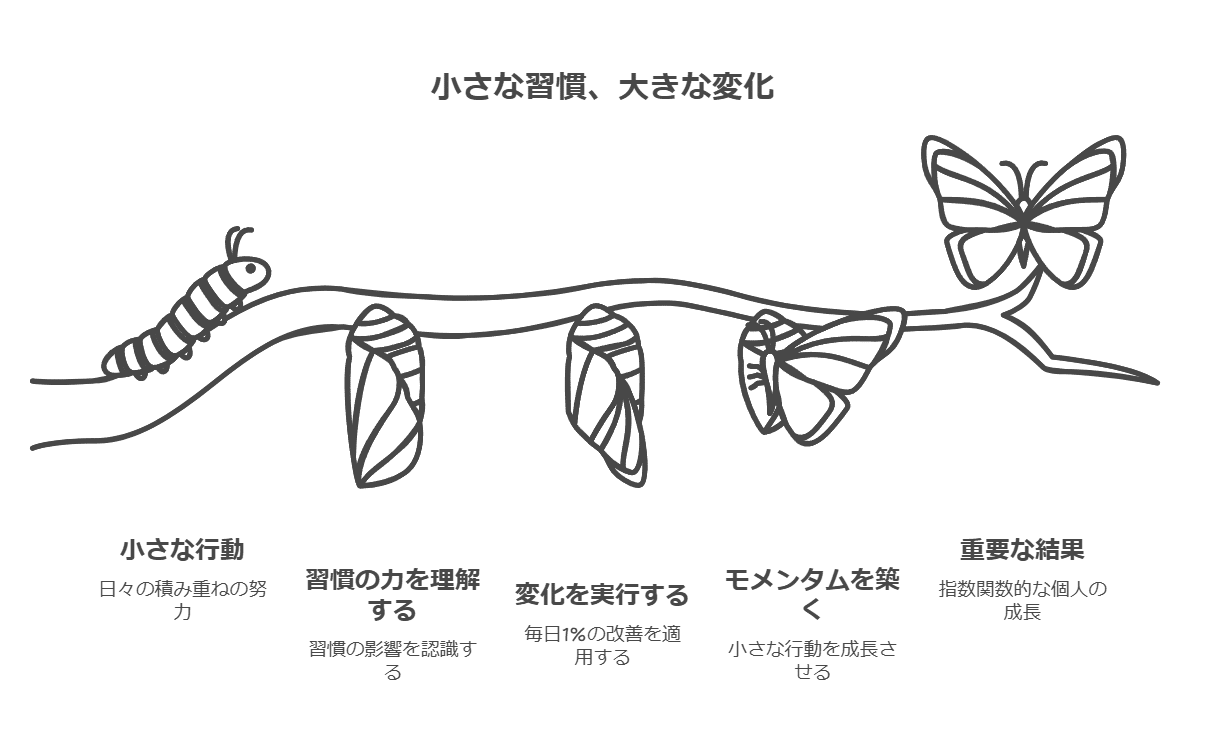

はじめに——小さな習慣が生む、大きな変化

成功とは、ドラマチックな転機が訪れて手に入るものではない。むしろ、毎日の小さな積み重ねが、気づけば大きな成果へとつながっていくものだ。ジェームズ・クリアー氏の『ジェームズ・クリアー式 複利で伸びる1つの習慣』は、この「習慣の力」を科学的に解き明かし、どうすれば日々の行動を理想の自分につなげられるのかを体系的に解説している。

本書の核心は、「たった1%の改善が、時間とともに指数関数的な成果を生む」という考え方にある。まるで、ほんの小さな雪玉が転がるうちに巨大な雪だるまへと育っていくように、わずかな行動がやがて人生を形作る。本書では、心理学や神経科学の知見を交えながら、誰もが実践できる習慣形成のフレームワークを提示している。

書籍概要——「習慣」という名の設計図

クリアー氏は、習慣を形成するプロセスを「きっかけ」「欲求」「反応」「報酬」の4つの要素に分解し、それぞれを最適化する方法を詳しく解説する。特に、習慣を「意志の力」に頼るのではなく、「環境を整える」「ハードルを下げる」「報酬を強化する」といった戦略を通じて、自然に続く仕組みに変えることを重視している。

たとえば、読書の習慣をつけたいなら、「毎晩寝る前に10ページ読む」と決めるのではなく、「枕元に本を置いておく」といった環境設計が重要になる。逆に、悪い習慣を断ちたい場合は、その「きっかけ」を取り除くのが有効だ。ついスマホを触ってしまうなら、物理的に手の届かない場所に置くだけで劇的に使用時間が減る。

このように、本書は「根性論」ではなく、「仕組みづくり」に焦点を当てている点が大きな特徴だ。読んでいて、「なるほど、そういうことか!」と膝を打つような実践的なアイデアが満載である。

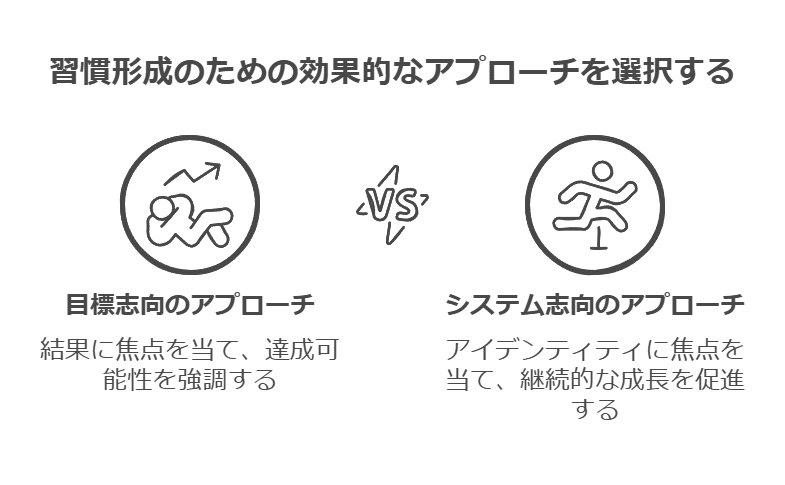

考察——「目標」ではなく「システム」をつくる

本書が伝えたい最も重要なメッセージは、「習慣とは、結果ではなくアイデンティティそのもの」という考え方だ。

多くの人は、「○○できるようになりたい」と目標を立てるが、クリアー氏はその発想を根本から覆す。「マラソンを完走する」のではなく、「私はランナーだ」と自分を定義することこそが、習慣を継続する鍵だというのだ。

これは、古代ギリシャの哲学者アリストテレスの言葉——「私たちは繰り返し行うことの総体である。ゆえに、卓越とは行為ではなく習慣である」——とも通じる考え方だ。つまり、人は「目標」によって変わるのではなく、「日々の行動」によって変わるのだ。

現代社会にも、この考え方はぴったり当てはまる。たとえば、SNSの通知やリワードシステムが、人の行動を無意識のうちに変えてしまうように、環境を整えれば望ましい習慣を自然と身につけることができる。本書は、その「習慣の設計図」を読者に提示してくれる。

評価

コンテンツ(5/5)

習慣のメカニズムを科学的に解説しつつ、具体的な実践方法まで示している点が優れている。理論だけでなく、日常に落とし込める形で学べるので、知識としても実用書としても価値が高い。

表現(4.5/5)

クリアー氏の文体はシンプルでわかりやすく、科学的な話でもスッと頭に入ってくる。ただ、説明が丁寧すぎる分、同じ話が繰り返されると感じる場面もある。

独自性(4/5)

「習慣の力」というテーマ自体は決して目新しいものではないが、それをこれほど体系的かつ実践的に整理した点は高く評価できる。ただ、類似の書籍と比べると完全なオリジナリティがあるとは言い難い。

実用性(5/5)

本書を読んだその日から、自分の生活に「1%の変化」を加えることができる。環境を整えるだけで習慣は変えられる、という考え方は極めて実践的だ。

総合評価(4.7/5)

「習慣が人生を変える」というメッセージを、科学的な裏付けと実践的な戦略を交えて解説した良書。何かを変えたいと考えている人にとって、手に取る価値のある一冊だ。

読者の口コミ

「本書を読んで、朝のストレッチを習慣にしました。最初は5分だけだったのに、今では30分が当たり前になっています。」(会社員A)

→ まさに、本書の提唱する「1%の変化」が積み重なった好例だ。

「例が多くてわかりやすいけれど、少し冗長に感じる部分もあった。」(学生B)

→ 具体例が豊富なことは強みだが、人によってはくどく感じるかもしれない。

結論——習慣が、人生を形作る

大きな変化は、一夜にして訪れるものではない。しかし、小さな積み重ねは、気づけば人生そのものを変えてしまう。

本書は、そんな「静かな革命」の方法を、科学と実践の両面から説いた一冊だ。もし「何かを変えたい」と思っているなら、まずは今日、ほんの1%の変化から始めてみてはどうだろう?

コメント